Depuis le 1er janvier 2022, la France est passée d’une réglementation thermique à une réglementation plus environnementale : la réglementation environnementale 2020 (RE 2020). Elle se révèle plus ambitieuse que la RT 2012. Elle concerne la performance énergétique et environnementale des constructions neuves. Désormais, la RE 2020 prend en compte les consommations d’énergie et ajoute les émissions de carbone, y compris celles liées à la phase de construction du bâtiment.

Il s’agit de la première réglementation française à intégrer la notion de performance environnementale dans la construction neuve. Elle repose sur l’analyse du cycle de vie. Ainsi, son but est d’atteindre progressivement la neutralité carbone et de réduire l’impact sur le climat.

Pour rappel, en France, le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation d’énergie et près de 25 % des émissions de CO2. Cela explique l’importance de la RE 2020.

Quelles nouvelles règles s’appliquent ?

Le champs d’application de la RE 2020

Le champ d’application de la RE 2020 reste proche de celui de la RT 2012. Toutefois, il s’élargit de manière progressive. Depuis le 1er janvier 2022, il concerne les bâtiments d’habitation. Quelques mois plus tard, il s’étendra aux bureaux et aux établissements scolaires. Enfin, il intégrera aussi les bâtiments tertiaires et spécifiques comme les hôtels et les commerces.

La RT 2012, issue du Grenelle de l’environnement de 2009, avait fixé un objectif ambitieux : réduire fortement les consommations d’énergie. Ainsi, elle s’appliquait à tous les bâtiments neufs construits après 2012. Elle imposait également le recours généralisé aux énergies renouvelables dans les maisons individuelles.

Concrètement, ses exigences portaient sur trois points :

- Un confort d’été garanti dans les bâtiments non climatisés, avec une température intérieure maximale fixée sur 5 jours très chauds.

- Une efficacité énergétique minimale du bâti.

- Une consommation maximale d’énergie primaire (chauffage, refroidissement, éclairage, eau chaude sanitaire et auxiliaires). Ce seuil variait selon la localisation et l’usage du bâtiment.

La RE 2020 répond, quant à elle, à deux lois majeures : la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV 2015) et la loi Élan (2018). Elle agit à la fois sur l’aspect thermique et ajoute une dimension énergétique et environnementale.

Elle vise donc plusieurs objectifs : améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments neufs, réduire leurs consommations, limiter leur impact climatique et renforcer le confort d’été face aux épisodes de canicule.

Par ailleurs, la RE 2020 conserve les cinq usages déjà couverts par la RT 2012. Cependant, elle ajoute la mobilité interne des occupants (ascenseurs, escalators) ainsi que certains auxiliaires comme les parkings.

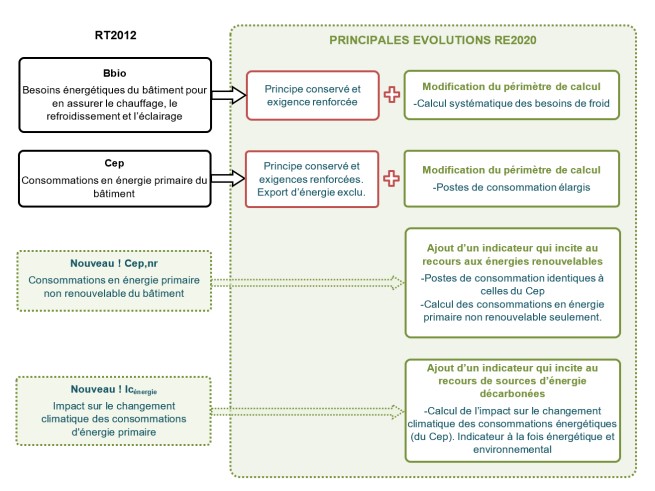

Les évolutions introduites par la RE 2020

À titre indicatif, un bâtiment sous RE 2020 consomme environ 30 % d’énergie en moins qu’un bâtiment soumis à la RT 2012. Les évolutions portent sur plusieurs points :

- La consommation d’électricité liée aux déplacements internes (ascenseurs…), aux parkings, à l’éclairage et à la ventilation.

- Le Bbio intègre désormais les besoins de froid, qu’une climatisation soit installée ou non.

- Le Cep ne comptabilise pas les énergies renouvelables autoconsommées. En cas d’inconfort d’été, une pénalisation forfaitaire peut s’appliquer.

- Le Cep,nr est un nouvel indicateur centré sur la consommation des énergies non renouvelables.

- L’indicateur de confort d’été couvre l’ensemble de la saison chaude, et non plus une période de 5 jours.

En revanche, la RE 2020 ne s’applique pas dans les DOM.

Les objectifs de la norme RE 2020

Le périmètre d’application de la RE 2020 correspond à celui du permis de construire. Le bâtiment et sa parcelle sont donc évalués ensemble. Chaque projet est étudié sur une période de référence de 50 ans.

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et améliorer la performance énergétique ainsi que le confort des constructions, la RE 2020 s’articule autour de trois axes :

Améliorer les performances énergétiques

La sobriété énergétique est désormais au cœur des priorités. L’énergie la moins chère et la moins polluante reste celle que l’on ne consomme pas. Ainsi, la RE 2020 vise à réduire la consommation des bâtiments neufs grâce à trois indicateurs :

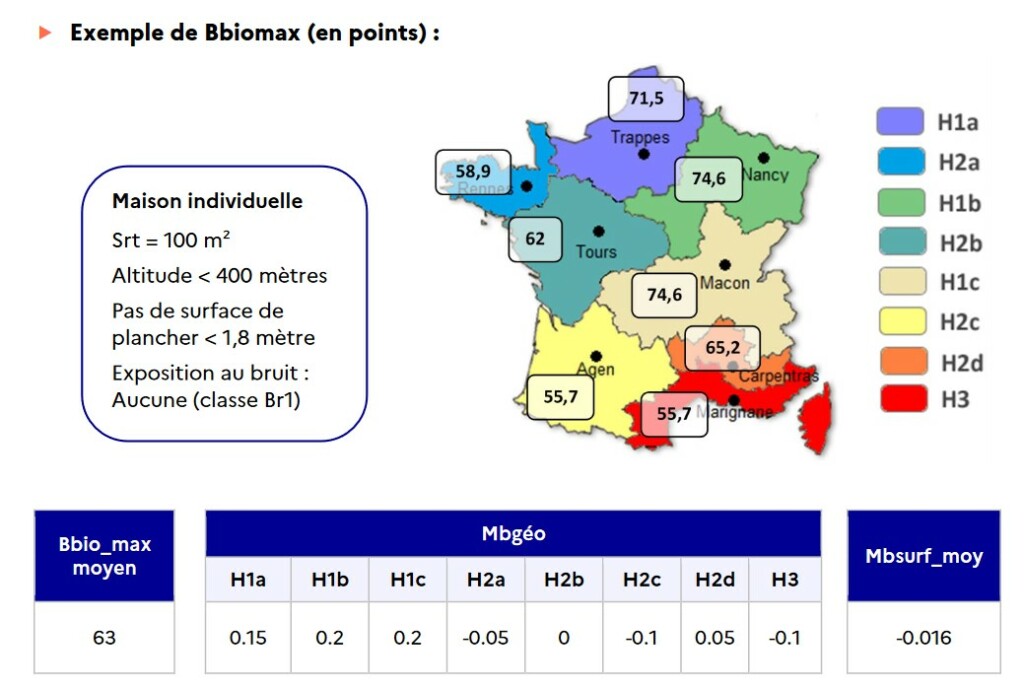

- Besoins bioclimatiques (Bbio) : ils regroupent les besoins de chauffage, de refroidissement et d’éclairage.

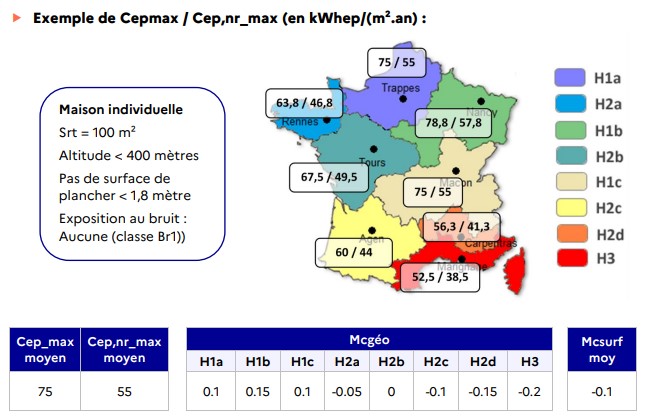

- Consommation d’énergie primaire totale (Cep) : elle inclut les cinq usages de la RT 2012 (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation). Elle prend aussi en compte la mobilité interne (ascenseurs, escalators) et certains usages extérieurs.

- Consommation d’énergie primaire non renouvelable (Cep,nr) : ce nouvel indicateur impose de réduire la consommation des énergies non renouvelables.

Pour respecter la réglementation, la valeur du Bbio doit rester inférieure au Bbio max. Dans une maison individuelle ou accolée, la réglementation fixe le Bbio moyen à 63 points. Ce seuil peut être modulé selon plusieurs critères, comme la localisation géographique.

Les valeurs pivots des indicateurs Cep et Cep,nr définissent des seuils à ne pas dépasser. Elles garantissent une consommation d’énergie maîtrisée dans toutes les régions.

Diminuer l’impact des bâtiments neufs

La RE 2020 mesure l’impact carbone à travers deux indicateurs. Ils couvrent l’ensemble du cycle de vie : de la construction du bâtiment jusqu’à sa fin de vie, en incluant les aménagements de la parcelle.

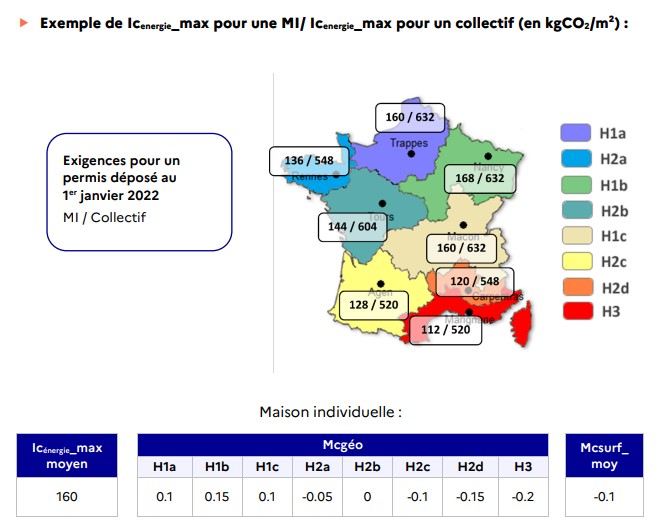

- Ic énergie : il mesure l’impact climatique lié aux consommations d’énergie primaire (indicateur Cep). L’évaluation repose sur l’analyse du cycle de vie afin de calculer les émissions de gaz à effet de serre générées pendant 50 ans. Le résultat s’exprime en kg CO2/m².

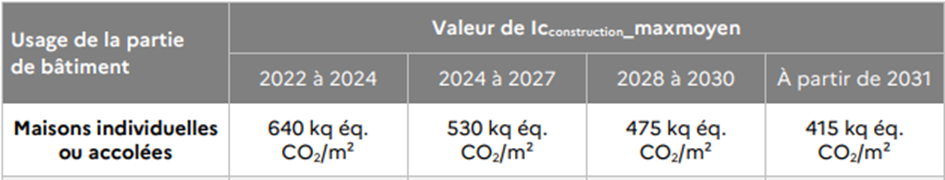

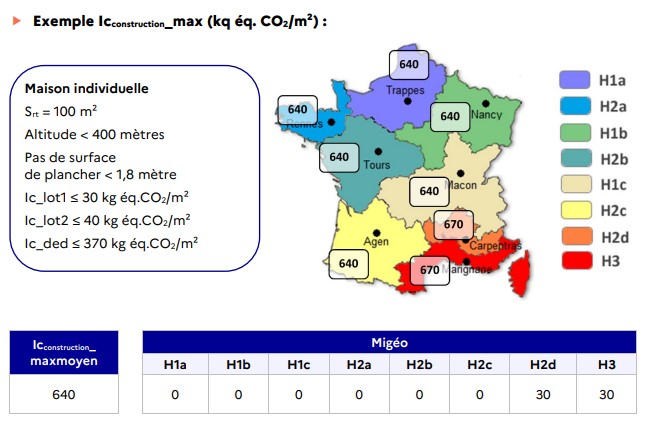

- Ic construction : il mesure l’impact des composants et du chantier. L’évaluation inclut les produits de construction, les équipements et leur mise en œuvre. Le résultat s’exprime aussi en kg CO2/m².

En pratique, un échéancier progressif fixe les valeurs à atteindre. Il permet à la filière de se familiariser avec ces nouveaux calculs avant un renforcement progressif des seuils.

Le confort d’été

La RE 2020 vise à garantir des logements adaptés aux futures conditions climatiques. L’objectif est clair : permettre aux occupants de vivre et de travailler sans subir les épisodes de canicule, appelés à devenir plus fréquents.

Le degré-heure d’inconfort (DH) sert d’indicateur. Il mesure le ressenti des occupants pendant toute la saison chaude. Plus précisément, il évalue l’écart entre la température intérieure du bâtiment et la température de confort adaptatif. Deux seuils existent : 26 °C la nuit et entre 26 et 28 °C le jour.

Concrètement, la RE 2020 définit deux seuils d’inconfort : un seuil bas et un seuil haut. Entre les deux, le bâtiment respecte la réglementation. Toutefois, un forfait de refroidissement s’ajoute aux consommations d’énergie pour inciter à se rapprocher du seuil bas. La valeur maximale varie selon la zone climatique et la surface moyenne des logements collectifs.

Pour effectuer ces calculs (Bbio, Cep, Cep,nr, DH, Ic énergie et Ic construction), des logiciels spécialisés sont disponibles. La liste est régulièrement mise à jour sur le site officiel de la RE 2020.

Réglementation RE 2020 : objectif sur les matériaux biosourcés

La réglementation environnementale 2020 introduit le calcul du cycle de vie des matériaux. Son objectif est clair : encourager l’utilisation de matériaux biosourcés comme le bois et réduire progressivement l’usage du béton et de l’acier dans les constructions.

La fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)

La fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) est une déclaration fournie par les fabricants. Elle résume l’analyse du cycle de vie d’un produit ainsi que les informations sanitaires utiles pour calculer la performance environnementale d’un bâtiment.

Les données environnementales des composants peuvent provenir de plusieurs sources :

- FDES collectives

- FDES individuelles

- FDES issues de configurateurs (5DE Bois, DE boisdefrance, aKacia, Betie, Save…)

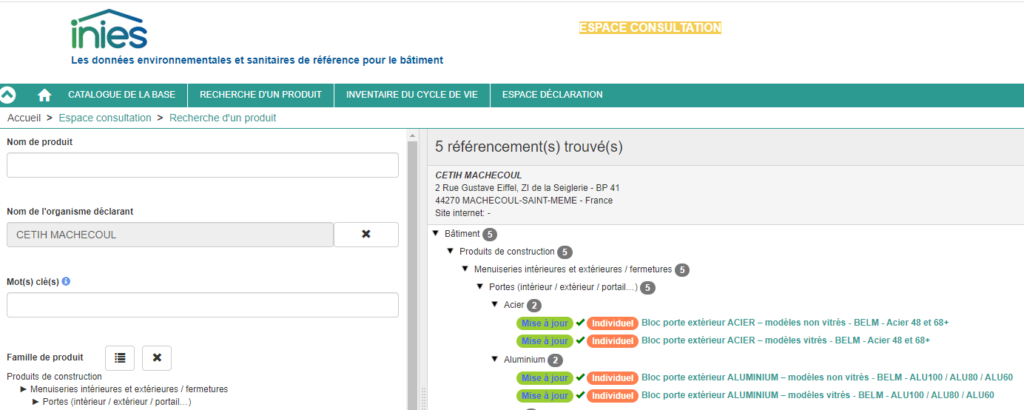

Si aucune FDES n’est disponible, le calcul utilise des DED (données environnementales par défaut). Cependant, les FDES individuelles restent les plus fiables grâce à leur précision. Elles sont consultables librement sur le site de référence INIES : www.inies.fr. Ces données servent de base aux logiciels de calcul du Ic construction.

Nos modèles figurent dans les FDES individuelles avec leurs données environnementales. Une mise à jour est en cours pour les portes d’entrée bois. À noter : les gammes Bois 80 et Bois 100 affichent l’impact environnemental le plus faible. L’acier 68+ présente également de bons résultats.

Les valeurs seuil par m² de surface de plancher ont été établies pour 2022. Elles seront renforcées dès 2025 avec l’application d’un malus destiné à favoriser les produits disposant d’une FDES individuelle, comme les portes d’entrée Bel’M.

Ces résultats restent techniques et parfois complexes à interpréter. Ils s’adressent donc davantage à un public professionnel qu’aux particuliers.

L’approche Bel’M

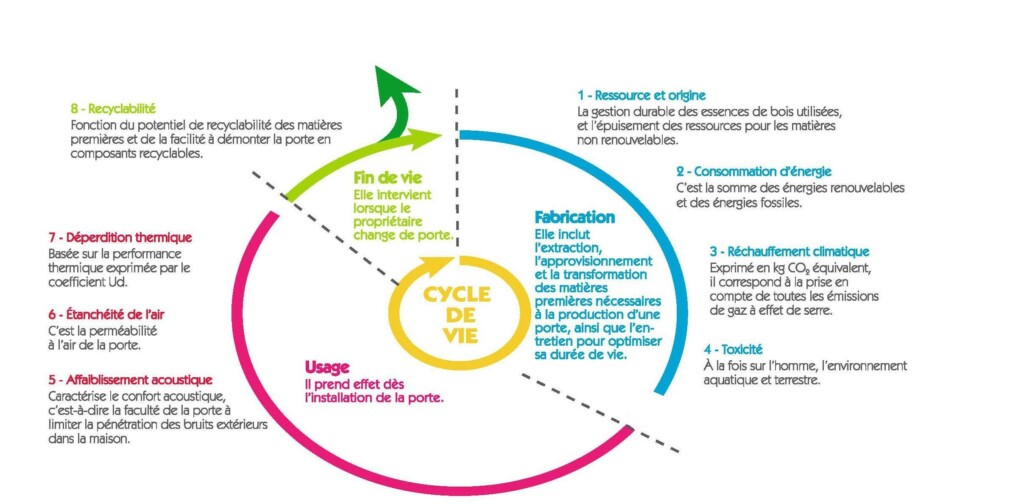

Chez Bel’M, nous savons que le développement de nos produits doit se faire dans le respect de l’environnement. Depuis plus de 10 ans, nous intégrons les aspects environnementaux dans la conception et le développement de nos portes d’entrée. Ainsi, nous visons à réduire les impacts sur l’ensemble du cycle de vie : extraction, fabrication, transport, usage et fin de vie.

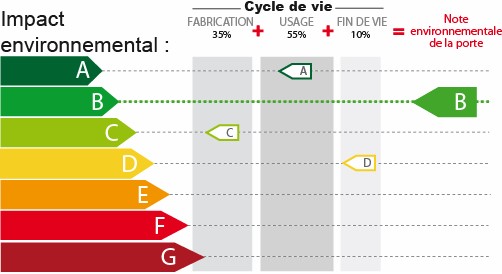

Bel’M a également initié, dans l’univers de la menuiserie, une démarche pionnière : l’étiquette environnementale. Soutenue par le ministère de l’Écologie et du Développement durable, cette initiative reflète notre engagement. Elle repose sur l’analyse du cycle de vie complet d’un produit, contrairement aux simples étiquettes énergie qui se limitent à la phase d’usage.

La nouvelle réglementation RE 2020 encourage l’utilisation de produits qui réduisent l’empreinte environnementale des bâtiments. En tant que leader de la porte d’entrée, nous sommes fiers de contribuer à la création d’habitats durables. Nous avions anticipé ces évolutions en mesurant depuis plusieurs années l’impact environnemental de nos modèles. De plus, l’information par produit reste facilement accessible grâce aux notations par lettre présentes en fin de catalogue : l’étiquette environnementale.

La note environnementale

L’affichage environnemental permet d’identifier immédiatement l’impact écologique des produits que nous consommons. Il prend la forme d’une note comprise entre A et G, calculée sur l’ensemble du cycle de vie du produit ou service.

Ce dispositif reste volontaire mais encadré depuis 2013. Il s’inscrit dans l’article 90 de la LTECV (loi sur la transition énergétique et la croissance verte), qui impose la justification des données environnementales des produits.

Chez Bel’M, cette note est obtenue à partir de 8 indicateurs adaptés aux portes d’entrée. Chaque critère reçoit une note allant de A, pour les meilleures performances, à G :

La note environnementale prend en compte tout le cycle de vie du produit. Elle s’appuie sur les 8 indicateurs ci-dessus et se traduit par une note finale allant de A à G. Les données utilisées proviennent de tests ou d’analyses du cycle de vie, en accord avec les normes en vigueur. Ainsi, le résultat est fiable et compréhensible par le grand public.

La majorité de nos modèles a déjà été évaluée. La note environnementale figure sur chaque fiche produit en ligne et dans l’index à la fin du catalogue. Elle apporte une information claire et utile pour aider chaque client à choisir en conscience.

Partager cet article